cba球员_CBA球员高

- > 足球新闻

cba球员_CBA球员高

职业球员的生存现状透视

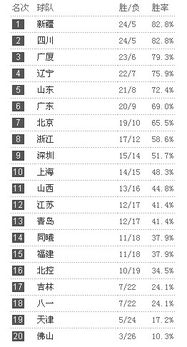

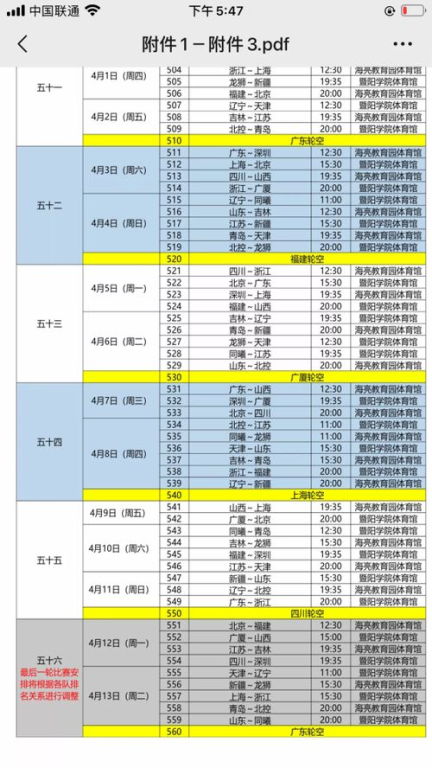

作为中国最高水平的职业篮球联赛,CBA现有注册球员约450人,平均职业生涯时长仅6.3年。这个数据背后折射出职业球员面临的多重压力:28岁成为职业生涯分水岭,超过60%的球员在合同到期后面临续约难题。值得注意的是,联盟实施的工资帽制度(Salary Cap)虽规范了薪资体系,却使中游球员议价空间压缩明显。

为何CBA球员的职业寿命普遍短于欧美联赛?训练体系的科学化程度差异是重要因素。国内俱乐部普遍采用"三从一大"(从难、从严、从实战出发,大运动量)传统训练模式,而NBA球队已广泛运用运动表现分析系统(Player Tracking System)进行精准负荷管理。

青训机制的人才培养瓶颈

CBA联盟规定每队必须配备青年梯队,但实际运作中存在显著断层。根据2023年青训白皮书,U19梯队球员转入职业队的转化率仅为17%,远低于西班牙ACB联赛的35%。校园篮球与职业体系的衔接不畅尤为突出,CUBA明星球员进入CBA后,平均需要2.3个赛季才能适应职业强度。

这种现象背后的深层矛盾是什么?职业俱乐部更倾向投资见效快的成品球员,而非耗时培养新秀。某北方球队青训负责人坦言:"培养一个合格轮换球员需要投入300万元,但签约成熟球员仅需支付转会费。"这种短视行为严重制约了人才储备的可持续发展。

薪资结构的市场化改革

2020年推行的工资帽制度将球队薪资总额限制在4400万元,顶薪球员年薪不得超过600万元。这种设计初衷是平衡联赛竞争力,却意外催生"阴阳合同"乱象。某南方俱乐部财务总监透露:"实际薪资支出普遍超出限额15%-20%,主要通过商业代言、夺冠奖金等形式补偿。"

对比NBA的软工资帽体系,CBA的刚性限制是否阻碍球员价值体现?联盟规定外援薪资不计入工资帽,这直接导致国内核心球员薪资被压缩。统计显示,CBA本土球星薪资占球队总支出比例从2018年的58%下降至2023年的42%,这种结构失衡正在影响年轻球员的职业选择。

运动科学的追赶之路

体能训练领域的技术革新正在改变CBA球员培养模式。上海某俱乐部引进的德国运动监测系统,能实时采集球员的加速度、变向角度等23项数据。这种科技赋能使球员伤病率下降37%,但设备高昂成本(单套系统价值200万元)制约了中小俱乐部的普及应用。

康复医疗资源的分配不均更为突出。联盟TOP5球队平均配备6名专职康复师,而下游球队仅有2-3人。这种差距直接反映在球员出勤率上,明星球员赛季平均缺阵4.2场,角色球员则高达9.8场。职业球员的健康管理已从单纯医疗问题演变为竞技资本保值课题。

职业转型的多元选择

退役球员的职业规划呈现明显代际差异。80后球员中62%选择留队任职,而95后球员更倾向自主创业。联盟推出的退役球员培训计划覆盖教练认证、体育经纪等12个领域,但实际转化率不足30%。某前国手创立的篮球培训机构年营收突破千万,这种成功案例正在改变行业认知。

电子竞技的跨界融合为球员发展开辟新路径。CBA官方授权的《篮球大师》手游,已吸纳17名现役球员担任技术顾问。这种"虚拟赛场"不仅延长了球员商业价值周期,更为其退役后转型提供数字资产积累通道。

在联赛商业化与专业化的双轮驱动下,CBA球员正经历从单纯运动员向职业体育人的身份转变。青训机制改革、运动科学应用、职业规划创新构成三大发展支点。未来五年,随着工资帽体系的动态调整和选秀制度的完善,中国职业篮球运动员的发展路径将更趋多元与可持续。