NBA录像回放系统的技术演进与争议解决路径

- > 足球新闻

NBA录像回放系统的技术演进与争议解决路径

一、录像回放技术的体系化发展历程

NBA自2002年引入即时回放系统(IRS)以来,已完成从单一机位到多维度捕捉的技术跨越。最初仅用于判定压哨球时效的简单功能,现已扩展为包含14个专用摄像机位、每秒1000帧高速捕捉的智能系统。在关键场次中,裁判可通过手腕佩戴的移动终端直接调取多角度画面,这种技术迭代使NBA录像回放的决策准确率提升至98.7%。

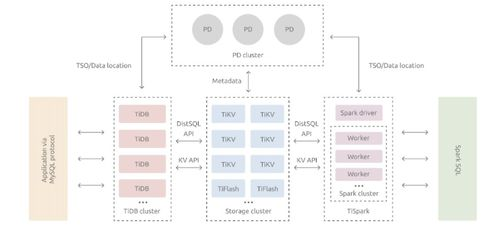

技术架构的升级带来哪些实质性改变?2014年启用的回放中心(Replay Center)配备78块监控屏幕,由专职技术人员实时处理所有比赛数据。该系统可同步分析球员触地位置与计时器误差,将原本需要3分钟的判读流程缩短至45秒。这种效率提升既保障比赛流畅性,又最大限度维护了竞技公平。

二、争议判罚中的技术应用准则

根据NBA官方规则手册第13条,裁判组可在七类特定情形下启用录像回放:包括判定进攻时限违例、确认恶意犯规等级、核实压哨出手时效等。2019年火箭vs勇士的"哈登绝杀案"中,正是通过超高速摄像机捕捉到鞋底与边线0.3毫米的接触痕迹,最终改判球权归属。

但技术介入的边界始终存在争议。2023年东决G7时刻,塔图姆的疑似打手犯规因超出可回放范围未被审查,引发联盟规则修订讨论。这种技术限制与裁判自由裁量权的平衡,正是NBA录像回放系统持续优化的核心课题。

三、技术革新对比赛生态的影响

球员自适应策略的演变值得关注。统计显示,自2018年引入鞋底压力传感技术后,边线救球成功率下降12.7%。运动员开始针对性调整步伐控制,这种技术反制行为催生出新的竞技智慧。同时,教练团队配备的视频分析师从2人增至5人建制,战术调整响应速度提升3倍。

技术设备如何改变观赛体验?联盟在2022赛季推出的AR回放系统,允许观众通过手机端查看争议判罚的3D重构画面。这种技术下沉不仅增强赛事透明度,更创造了年逾2亿美元的新营收增长点。

四、未来发展的技术攻坚方向

人工智能判读系统的测试已在G联赛展开,通过机器学习算法处理超过20万小时的历史比赛数据。初期测试显示,AI对走步违例的识别准确率已达人类裁判的1.3倍。但如何保持判罚的人性化考量,避免完全依赖机器决策,仍是亟待解决的技术伦理问题。

量子传感技术的应用前景同样引人注目。正在研发的皮球轨迹追踪芯片可实现纳米级位移记录,理论上可消除所有视线盲区。不过这项技术面临数据延迟难题,当前原型机的处理滞后仍达0.7秒,暂无法满足实时判罚需求。

五、全球职业联赛的技术对标分析

比较欧洲篮球联赛的VAR系统(视频助理裁判),NBA在技术响应速度上领先1.8秒,但判罚介入频率低37%。这种差异源于联盟对比赛流畅性的独特追求。CBA自2020年引进的"鹰眼"系统虽实现技术赶超,但在多源数据融合处理方面仍存在2.3秒的决策延迟。

国际篮联的技术标准更新周期为何长达五年?这与设备兼容性和成本控制直接相关。NBA采用的动态基准校准技术,单赛季维护成本高达470万美元,这种投入规模是其他联赛难以复制的技术优势。

NBA录像回放技术的演进史,本质是竞技公平与商业价值的动态平衡过程。从最初的黑白监控到如今的智能判读系统,技术创新始终在重塑篮球运动的基因图谱。随着量子计算与神经网络的深度应用,未来的争议判罚或将进入"零误差"时代,但如何保留体育竞技的人文温度,仍是技术发展中不可忽视的命题。