NBA中国赛事,篮球文化交流与商业拓展的双重实践

- > 足球新闻

NBA中国赛事,篮球文化交流与商业拓展的双重实践

NBA中国赛事的发展历程与阶段特征

NBA中国赛事(NBA China Games)的起源可追溯至2004年火箭与国王的首次季前赛(Preseason games),这场具有里程碑意义的赛事开启了美职篮在华系统化布局。2010年后进入快速发展期,平均每两年举办一次的频率,覆盖北京、上海、深圳等核心城市。值得注意的是,2019年火箭队事件后的赛事调整,反映出NBA全球化战略与中国市场的动态平衡需求。赛事内容也从单纯竞技表演,逐步延伸出青少年训练营、球星社区活动等立体化运营体系。

商业价值链条的构建与创新

NBA中国赛事的商业模型突破传统赛事运营框架,形成了门票收入、品牌赞助、版权分销、周边衍生四大盈利支柱。以2019年湖人对阵篮网的赛事为例,单场赛事带动的相关消费规模突破2.3亿元。值得关注的是数字媒体带来的变革,赛事期间短视频平台相关内容播放量超15亿次,这种新媒体传播模式为广告主创造了精准营销场景。但如何平衡商业开发与球迷体验,始终是赛事运营者需要解决的核心命题。

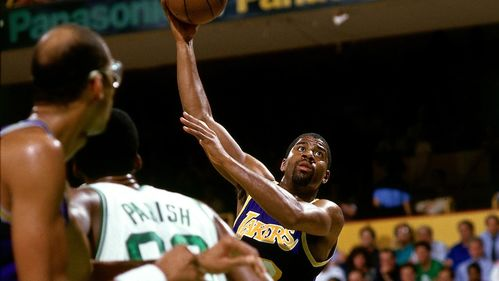

文化传播中的碰撞与融合

当美式篮球文化遇上东方观赛传统,NBA中国赛事展现出独特的文化张力。赛事组织者通过本土化改造,在保留原汁原味NBA元素的同时,加入中国武术表演、传统乐器演奏等文化符号。这种文化嫁接不仅体现在赛场呈现,更深入球迷互动环节——球星学习书法、体验茶道等设计,成功塑造了文化使者的品牌形象。但文化差异带来的挑战依然存在,比赛时间安排如何兼顾中美时差,就成为组织者需要持续优化的细节。

地缘政治影响下的赛事运营策略

近年来国际形势变化对NBA中国赛事提出新考验。2019年莫雷事件导致的多场赛事取消,暴露出跨国体育赛事的地缘敏感性。联盟随后调整的中国市场策略,包括加强球员媒体培训、建立本地化危机应对机制等,展现出成熟体育组织的应变能力。这种特殊环境下的赛事运营经验,为其他国际体育联盟提供了有价值的参考样本。

数字化时代的观赛体验革新

5G与虚拟现实技术的应用,正在重塑NBA中国赛事的观赛模式。2023年赛事中首次试行的元宇宙观赛平台,允许球迷通过VR设备获得360度沉浸式体验。这种技术赋能不仅突破物理场馆限制,更创造了数字藏品、虚拟见面会等新型商业场景。但技术应用的边界在哪里?如何保护传统观赛文化的核心价值?这些都将成为未来赛事升级的重要课题。

历经二十年发展,NBA中国赛事已演变为体育全球化研究的典型样本。它既验证了顶级体育IP的跨国运营可行性,也揭示了文化差异带来的复杂挑战。随着Z世代成为消费主力,赛事组织者需要在技术创新与文化尊重之间找到新平衡点。这场持续进行的篮球外交实践,或将重新定义国际体育赛事的价值维度。