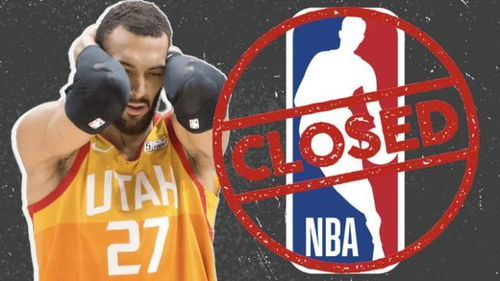

NBA联赛停赛,劳资纠纷升级-危机化解路径深度解析

- > 足球新闻

NBA联赛停赛,劳资纠纷升级-危机化解路径深度解析

一、NBA停摆历史周期律与经济诱因

自1964年首次停摆以来,NBA联赛停赛已形成每6-8年周期性爆发的规律。这种周期性危机的根本诱因在于收益分配制度滞后于联盟经济增长速度。2022-23赛季联盟总收入突破100亿美元大关,但工资帽(球队可用于球员薪资的限额)增幅仅为3.8%,这种剪刀差导致球员薪资占比从51%下降至49%。当转播合同带来的新增收益无法及时转化为球员收入时,球员工会必然启动集体谈判程序。

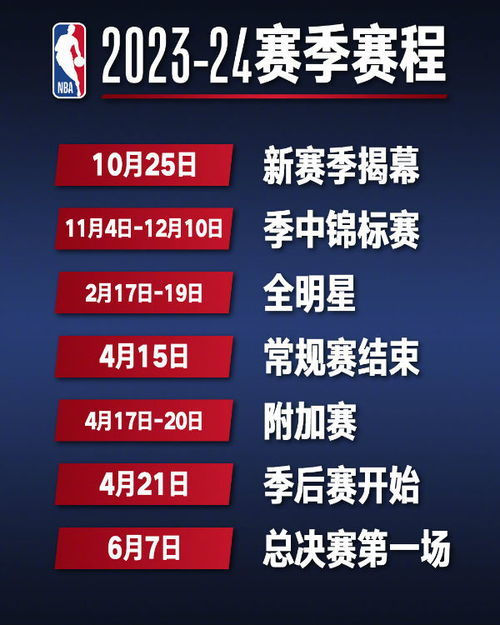

值得注意的是,本次停摆危机恰逢新一轮媒体版权谈判窗口期。ESPN与TNT的240亿美元转播合同将于2024-25赛季到期,联盟正与苹果、亚马逊等流媒体平台接洽。这种特殊时点的利益博弈,使得劳资双方在收益分成比例、奢侈税征收线等核心条款上的分歧更难调和。为何转播合同总能成为劳资矛盾的导火索?这需要从联盟收入结构进行分析。

二、工资帽制度与收益分成的双重困局

现行劳资协议中篮球相关收入(BRI)的分成比例为49%-51%浮动区间,这个精密设计的分配机制在疫情冲击下显露出结构性缺陷。2020年因空场比赛造成的门票损失高达15亿美元,但球员工资仍按协议比例扣除,导致实际到手薪资降幅超过20%。这种单方面风险转嫁机制,促使球员方在新协议中要求设立收入保障条款。

工资帽的软性设定同样加剧矛盾。虽然联盟规定球队工资总额不得超过工资帽的119%,但通过伯德条款(允许母队超帽续约自有球员)、中产特例等规则,实际球员薪资支出往往突破理论上限。这种制度漏洞使得中小市场球队在球员续约时陷入两难:缴纳奢侈税可能亏损,放弃核心球员则影响战绩。如何构建更具弹性的薪资体系,成为化解NBA联赛停赛危机的关键。

三、转播权益重构带来的利益博弈

数字媒体平台的入场正在重塑NBA收入版图。联盟与Meta达成的VR直播协议,单赛季价值已达1.2亿美元,这种新兴收入是否计入篮球相关收入(BRI)引发争议。球员工会主张将全部媒体收入纳入分成基数,而资方认为VR技术属于增值服务不应计入传统转播权益。这种对新型收益的界定分歧,折射出劳资协议落后于技术发展的现实困境。

转播合同的地域限制条款也加剧了矛盾。根据现有协议,球队所在市场的本地转播收入完全归球队所有,这种制度导致湖人、尼克斯等大市场球队每年可获得1.5亿美元本地转播费,而灰熊、鹈鹕等球队仅有2000万美元收入。当联盟试图将30%本地转播收入纳入共享池时,立即遭到大市场球队的强烈反对。这种收益分配的地域差异,正是NBA联赛停赛危机的深层诱因。

四、危机化解的三大创新路径

建立动态调节机制是破解困局的首要方案。参照NFL(美国职业橄榄球联盟)的收益共享模式,将球员分成比例与联盟收入增长率挂钩。当联盟收入增幅超过5%时,自动触发工资帽上浮机制,这种市场化调节可避免周期性停摆。同时引入"超级奢侈税"制度,对连续三年超帽的球队征收阶梯式税款,平衡豪强球队与中小球队的竞争格局。

数字权益的拆分核算提供了新思路。将VR直播、NFT数字藏品等新型收入单独设立分成账户,前三年收益的70%用于联盟基础设施建设,30%纳入球员分成池。这种过渡性安排既可激励资方开拓新市场,又能保障球员分享技术红利。正如勇士队老板拉科布所言:"我们需要建立适应Web3时代的收益分配框架。"

NBA联赛停赛危机本质是职业体育商业模型迭代的阵痛。从1999年因工资帽分歧导致赛季缩水,到2011年劳资协议引入硬工资帽体系,联盟在每次停摆后都能实现制度创新。本次危机或将催生更具弹性的收益分成机制、更智能的薪资核算系统、更公平的转播权益分配方案。当劳资双方意识到合作创造的价值远高于对抗损耗时,NBA这架商业机器必将实现更高效的运转。