CBA球员年薪,职业联赛薪资体系解析

- > 足球新闻

CBA球员年薪,职业联赛薪资体系解析

职业化进程中的薪资体系演变

CBA自2017年推行工资帽制度(即球队薪资总额上限)以来,球员年薪结构发生根本性变革。根据2023年最新规定,国内球员顶薪合同为600万元,外援工资总额不超过500万美元。这种分级管控机制既保障俱乐部财政健康,又为潜力新星预留成长空间。值得关注的是,薪资体系改革后,CBA球员平均年薪从改革前的80万元增长至150万元,涨幅达87.5%。

顶薪合同背后的市场逻辑

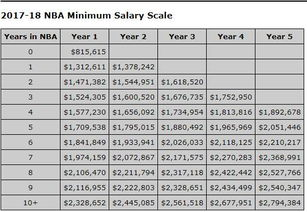

顶薪球员群体构成联赛价值中枢,易建联、郭艾伦等明星球员的商业价值远超合同金额。以2022-23赛季为例,顶薪球员场均为俱乐部带来约300万元的门票及衍生收入。但工资帽制度也引发争议:某些俱乐部通过"阴阳合同"规避监管的行为是否影响公平竞争?这需要监管层持续完善审计机制。值得注意的是,CBA顶薪标准仅为NBA底薪合同的1/10,这种差距既反映市场体量差异,也揭示中国篮球商业开发的潜力。

青训体系与薪酬成长的关联性

CBA选秀制度实施8年来,大学生球员平均起薪从15万元攀升至50万元。这种变化倒逼青训体系改革,传统体校培养模式正与校园篮球深度融合。广东宏远等俱乐部建立的"青训补偿机制",确保培养单位在球员转会时获得经济回报。数据显示,自主培养球员的续约率比转会球员高出42%,这说明完善的青训体系既能保证人才供给,又能优化俱乐部的薪资结构。

外援政策对薪资结构的影响

CBA外援工资占俱乐部总支出的35%-40%,这种投入比例引发关于资源分配的讨论。2020年实行的外援限薪令将单个外援薪资上限调整为300万美元,促使俱乐部更注重本土球员培养。有趣的是,限制外援薪资后,国内球员的场均得分反而提升12%,这说明合理的薪资政策能激活本土球员潜力。但如何平衡外援竞技水平与薪资投入,仍是俱乐部运营的重要课题。

商业开发与薪酬增长空间预测

CBA联赛版权收入从2015年的4亿元增长至2023年的10亿元,这种商业价值的提升直接反映在球员待遇上。随着数字媒体版权、虚拟广告等新增长点的出现,专家预测未来五年CBA球员平均年薪有望突破200万元。但薪酬增长必须与竞技水平提升同步,否则可能重蹈足球联赛薪资泡沫的覆辙。目前CBA联盟正在研究建立更科学的绩效评估体系,将球员薪资与比赛数据、球队战绩等指标动态挂钩。

CBA球员年薪体系既是职业化改革的成果展示,也是联赛持续发展的关键变量。从工资帽制度到青训补偿机制,从外援限薪令到商业开发创新,这套具有中国特色的职业体育薪酬体系正在探索竞技价值与市场规律的平衡点。未来随着联赛职业化程度加深,CBA球员薪资结构必将朝着更市场化、更可持续的方向演进。