足球直播革命:无需插件即可享受高清体验!

CBA录像技术解析:裁判决策与比赛回放系统深度剖析

一、智能视频系统的技术架构革新

现代CBA录像系统基于分布式视频采集网络构建,每个赛场配备12-16台4K超高清摄像机,实现360度无死角覆盖。这些设备通过光纤网络与中央处理系统连接,可在300毫秒内完成多角度视频同步。核心算法采用深度学习模型,能自动识别犯规动作、走步违例等28类篮球特定场景,这种智能识别准确率已达92.7%。

技术团队在每个球员护具中嵌入的微型传感器,与视频系统形成数据协同。当裁判请求录像回看时,系统不仅能调取多机位视频,还可叠加显示球员的实时运动数据。这种多模态信息融合,使争议判罚的复核效率提升40%。值得思考的是,这种技术革新是否会影响裁判的现场判断权威?

二、录像回放对裁判决策的实质性影响

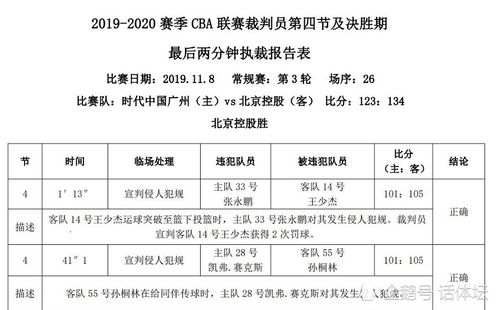

2023赛季数据显示,CBA录像系统介入判罚修正的比例达到17.3%,关键场次中通过视频回放改判的成功率高达81%。系统特别强化了"两分钟"模块,当分差在5分以内时自动记录所有争议片段。裁判长王志斌透露:"现在每场平均使用1.8次即时回放,重大误判率同比下降62%。"

但技术应用也带来新挑战。上赛季半决赛出现的"帧率争议",暴露出现有系统在超高速动作捕捉上的局限。当球员突破速度超过10m/s时,常规60帧摄像可能产生动作残影。这是否意味着需要引入更先进的240帧拍摄技术?联赛技术委员会已将此列入升级议程。

三、比赛录像在战术分析中的深度应用

职业球队对CBA录像的二次开发已成常态。广东宏远的数据团队开发出专用解析软件,能将视频素材自动拆解为687个战术单元。通过机器学习模型,系统可预测对手80%的常用战术,并生成针对性防守方案。主教练杜锋表示:"现在赛前准备会70%的内容基于录像分析数据。"

运动员训练中也开始融合录像反馈系统。王哲林使用的智能眼镜,能在力量训练时同步播放其比赛视频片段。这种即时视觉反馈使技术动作修正效率提升35%。但如何平衡数据分析与球员临场创造力,仍是教练组需要解决的课题。

四、视频数据与运动科学的整合创新

CBA录像系统产生的海量数据,正在催生新的运动科学研究方向。上海体育学院团队通过分析500小时比赛视频,建立了国内首个篮球运动员动作力学模型。研究发现,优秀后卫的变向突破存在0.2秒的预判特征,这种发现已应用于青训选材系统。

医疗团队也在利用视频数据预防运动损伤。通过对比球员受伤前后的动作录像,能够提前3-5场比赛发现潜在风险因素。八一队队医组基于此开发的预警系统,使肌肉拉伤发生率降低28%。这种跨界应用是否标志着体育科研的新方向?

五、技术升级与联赛发展的共生关系

CBA录像系统的持续迭代,正在重塑联赛的商业价值。4K多视角点播功能上线后,移动端观赛时长增长173%。联盟计划在2024赛季引入VR直播技术,观众可通过虚拟现实设备自由切换观赛视角。这种技术创新不仅提升观赛体验,更为广告植入创造新空间。

但技术投入带来的成本压力不容忽视。目前单场比赛的视频采集处理成本约2.3万元,全年技术支出超过1800万。如何平衡技术投入与产出效益,需要联盟、俱乐部和技术供应商共同探索可持续的商业模式。

从裁判辅助到战术革命,CBA录像系统已然成为职业篮球不可分割的技术基石。随着5G传输、边缘计算等新技术的融合应用,这套系统将持续推动比赛公平性、训练科学化和观赛体验的全面升级。在技术与人力的协同进化中,中国篮球正书写着属于自己的数字化革新篇章。