cba总决赛mvp CBA总决赛MVP2024

- > 足球新闻

cba总决赛mvp CBA总决赛MVP2024

一、评价标准的历史嬗变与现役规则

自1997年首届CBA总决赛设立MVP奖项以来,评选标准经历了三次重大调整。早期评选主要依赖媒体投票,2013年引入技术统计加权体系,到2022赛季实行"贡献值公式+媒体评审"的复合机制。现行规则明确规定:候选人必须满足所在球队晋级总决赛且个人累计贡献值(VORP)排名队内前三,这项包含得分、篮板、助攻、抢断等12项数据的综合指标,有效量化了球员的全方位赛场影响力。

值得注意的是,总决赛场均出战时间成为新的硬性门槛。这条规则的增设避免了"奇兵效应",确保获奖者具备持续稳定的高水平发挥。正如2023年赵继伟卫冕MVP时所展现的,其场均38.7分钟出场时间、5.2次关键助攻的数据,完美诠释了现代篮球对核心球员的耐久性要求。

二、数据模型与主观判断的平衡艺术

当前评选体系中,技术统计占比60%,媒体评审占40%的权重分配引发持续讨论。这种设计既避免了纯数据评选可能忽略的战术价值,又防止了主观偏好对客观事实的过度干预。以2021年胡明轩获奖为例,其防守效率值(DEFRTG)达到联盟前5%,虽然基础数据不如队友周鹏亮眼,但高阶数据支撑的赛场正负值(+15.3)最终说服了评审团。

职业篮球专家王非指出:"现代MVP评选需要兼顾传统统计与进阶分析,比如真实命中率(TS%)和比赛关键时刻得分占比,这些指标能更精准反映球员在高压环境下的价值。"这种多维度的评价体系,使得CBA总决赛MVP的含金量持续提升。

三、中外球员获奖规律的数据透视

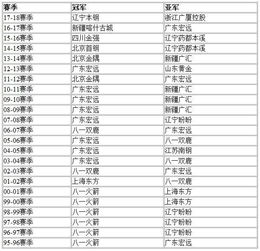

统计显示,在26届CBA总决赛MVP中,国内球员获奖17次,外籍球员9次。这个比例背后折射出联赛政策的导向变化:2017年设立的"亚洲外援"政策促使马尚·布鲁克斯等球员获奖,而2020年实行的"末节单外援"规则显著提升了本土球员的获奖概率。从位置分布看,锋线球员以13次获奖居首,控卫7次,中锋6次,这与现代篮球空间化、快速化的趋势高度契合。

值得关注的是,近五年MVP得主的平均年龄从28.6岁降至25.3岁,郭艾伦、孙铭徽等新生代球员的崛起,标志着CBA进入年轻化竞争时代。这种代际更替既考验着评选体系的适应性,也推动着数据模型的持续优化。

四、争议案例揭示的评选改进空间

2019年总决赛出现的"败方MVP"争议,暴露出原有评选机制的潜在缺陷。当时新疆队外援达柳斯·亚当斯虽在失利方却获选,引发关于"球队成绩是否应作为硬性标准"的大讨论。这个案例直接催生了2020年规则修订,新增"获奖者必须来自冠军球队"条款,确保MVP与团队成就形成强关联。

另一个改进方向来自技术统计的颗粒度优化。现行体系尚未完全纳入防守威慑力、战术牵制值等隐形贡献指标。广东队主教练杜锋曾建议:"应该引入球员追踪系统数据,比如无球跑动距离和掩护质量评分,这些都能更立体展现球员价值。"

五、数字化时代下的评选趋势展望

随着SportVU光学追踪系统和AI辅助分析技术的应用,未来CBA总决赛MVP评选将呈现三大趋势:是实时数据采集精度提升,运动传感器可捕捉每分钟心率变化和肌肉负荷;是动态权重算法的引入,能根据比赛进程自动调整指标重要性;是沉浸式评审体验,媒体委员可通过VR技术多角度复盘关键回合。

联盟技术总监张雄透露:"我们正在测试包含48项微观指标的智能评分系统,其中二次助攻( hockey assist)和防守破坏率(Deflection Rate)等新维度,有望在2025赛季纳入评选体系。"这种科技赋能下的评价机制革新,将使CBA总决赛MVP的评选更趋科学化与国际化。

从王治郅到易建联,从马布里到赵继伟,CBA总决赛MVP的变迁史本质上是联赛职业化进程的缩影。这个镌刻着时代印记的奖项,既需要坚守竞技体育的核心价值,也必须拥抱技术创新带来的评价革命。当数据模型与专家智慧形成合力时,最具价值球员的评选才能真正成为推动中国篮球发展的价值标杆。