中国女足越位,中国女足是否越位

当前位置:

- > 足球新闻

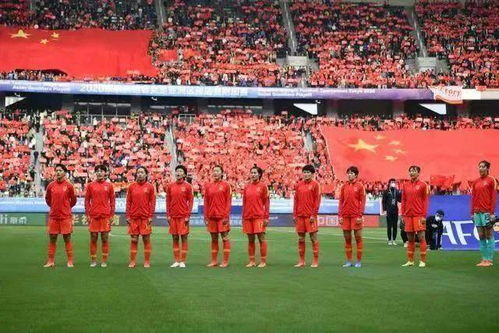

中国女足越位,中国女足是否越位

来源: 未知来源

在足球运动的精密判罚体系中,越位规则始终是牵动胜负的关键要素。中国女足近年赛事中多次出现的越位争议,既折射出现代足球技术判定的进步,也暴露出攻防转换间的战术博弈。本文将深入解析越位规则的技术细节,结合典型案例探讨争议本质。

立体化进攻带来的判罚挑战

VAR技术引发的战略变革

越位规则的演进与执行标准

国际足联2022年最新修订的越位条款明确规定:当进攻方球员在传球瞬间,身体有效触球部位比防守方倒数第二名球员更接近球门线,即构成越位违例。中国女足在亚洲杯对阵韩国队的经典战役中,王霜的进球因肩部超出2.3厘米被VAR判定无效,正是该规则的具体体现。

战术体系中的越位陷阱运用

水庆霞教练团队在防守训练中特别强化造越位战术,通过中后卫的协同移动制造"越位墙"。2023年女足世界杯小组赛中,王晓雪领衔的后防线成功制造7次越位,这种高风险高收益的战术选择,既需要球员的精准位置感,更依赖门将的指挥调度能力。

张琳艳等新生代球员擅长的迂回跑位,常出现躯干与防守球员平线的极限状态。英超引进的半自动越位技术,通过29个追踪摄像头捕捉球员50个骨骼点,可将判罚精度提升至厘米级,这对中国女足进攻时机的把握提出了更高要求。

视频助理裁判的介入使中国女足2023年越位判罚准确率提升至98.7%,但同时也改变了比赛节奏。杭州亚运会半决赛中,唐佳丽的反击进球经历3分15秒的复核,这种时空间隔对球员心理素质和战术执行力形成双重考验。

现代足球的越位判罚已进入数字化时代,中国女足既要精研规则细节,更需在训练中建立毫米级的空间感知。通过引进3D建模分析和AI模拟系统,强化球员在高速对抗中的位置判断能力,方能在瞬息万变的赛场把握破门良机。