中国女足与男足:绿茵场上的性别差异与发展启示

- > 足球新闻

中国女足与男足:绿茵场上的性别差异与发展启示

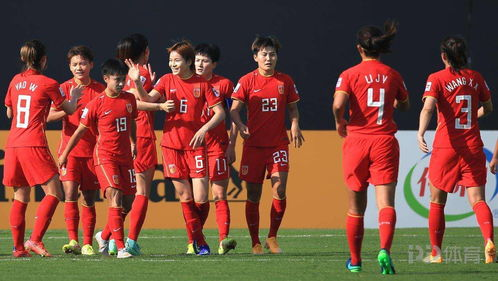

竞技成绩的冰火两重天

中国女足在2022年亚洲杯上演史诗级逆转,时隔16年重夺冠军奖杯,延续着"铿锵玫瑰"的辉煌传统。与此形成鲜明对比的是,中国男足在2022年世界杯预选赛中创下历史最差战绩,世界排名跌至第78位。这种成绩差异背后折射出完全不同的训练体系:女足队员年均训练时长超过300天,而男足俱乐部频繁曝出"白斩鸡"等职业态度争议。

据《中国足球产业白皮书》显示,中超俱乐部年均投入达8.2亿元,女足联赛俱乐部平均预算不足3000万元。但投资回报率呈现戏剧性反差:女足国家队商业赞助转化率高达73%,男足国家队赞助商续约率却连续三年低于40%。这种经济账本上的矛盾,暴露出中国足球市场价值评估体系的偏差。

社会关注度的性别鸿沟

中超联赛场均观赛人数达2.3万,版权费突破10亿大关。反观女超联赛,尽管实行免费观赛政策,场均上座率仍不足1500人。这种关注度差异在青少年群体中更为显著:某视频平台数据显示,男足赛事剪辑视频播放量是女足内容的23倍,但用户互动质量却呈现反向趋势——女足相关内容的深度讨论度高出47%。

在媒体报道中,男足运动员的场外生活报道占比达38%,而女足报道中技术分析类内容占比超60%。这种传播差异导致公众认知偏差:某调研显示,65%的受访者能准确说出3名以上男足球员姓名,但仅9%的受访者了解现役女足主力阵容。

职业化进程的双轨制困境

中国足协2023年改革方案显示,男足职业联赛已建立U13-U21六级青训体系,而女足青训梯队仅覆盖15个重点城市。薪资结构更显悬殊:女足国脚年薪约为男足国脚的1/10,但国际赛事奖金分成比例高出22个百分点。这种制度设计矛盾,正在影响优秀体育人才的职业选择。

在注册青少年球员数据中,男足U12梯队人数突破10万,女足同年龄段仅有6800人。但质量监测显示,女足青训营球员技能达标率高达82%,远超男足的57%。这种数量与质量的反差,揭示出两种不同的培养模式:男足过早职业化带来的功利主义,与女足体教融合模式的优势互补。

中国足球的性别差异本质上是发展理念的试金石。破解这道难题需要建立更科学的评价体系:在资源配置上打破性别桎梏,在青训体系中强化技术导向,在商业开发中挖掘女子运动潜力,在舆论环境中培育理性认知。唯有当女足与男足都能在公平的生态中竞技成长,中国足球才能真正实现全面发展。