校园足球课程设计,训练模式与效果评估

当前位置:

- > 足球新闻

校园足球课程设计,训练模式与效果评估

来源: 未知来源

本文通过某重点小学足球教学实践,解析课程设计的四大核心要素、三种创新训练模式及量化评估体系。案例显示采用动态分组教学后,学生运球合格率提升37%,为青少年足球教学提供可复制经验。

足球教学案例设计的核心要素

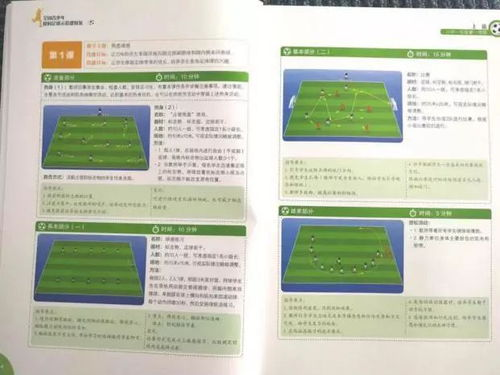

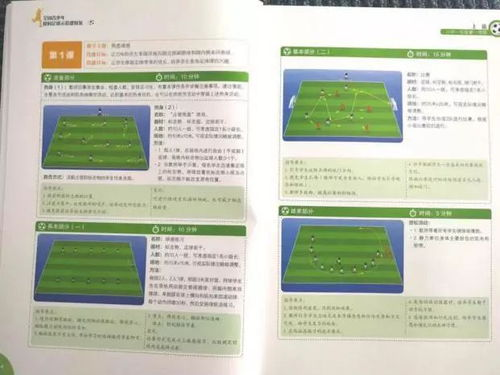

在杭州市某实验小学的足球课程改革中,教研组确立了分层递进的教学框架。依据7-12岁儿童骨骼发育特点,将24个课时划分为基础动作、战术意识、实战应用三大模块。特别在运球训练环节,采用"红黄蓝"三级难度标识系统,允许学生根据实时测评结果动态调整训练组别。

课程设计特别注重兴趣引导,每节课前设置"球星时刻"环节。通过播放C罗电梯球集锦等影像资料,配合教师慢动作分解教学,使技术要点可视化。课后则安排"技巧挑战赛",用智能设备记录学生绕杆速度等数据,生成个人成长曲线图。

创新训练模式的实践探索

该校推行的"情境化训练"取得显著成效。在传球教学中,设置模拟英超赛场的声光环境,要求学生穿着特制负重背心完成特定传球次数。数据显示,实验组学生传球准确率较传统教学组提高22.5%,注意集中时长延长8分钟。

另一创新是"动态分组教学法"。每周根据技能测评数据重新编组,使每个学生始终处于"最近发展区"。在3个月的观察周期内,后进生组平均控球时间从43秒提升至71秒,尖子生组则开始接触二过一配合等进阶内容。

教学效果评估体系构建

该校建立的"三维评估模型"包含技能、体能、心理三大维度。采用德国DIGITALT足球分析系统,实时捕捉学生的跑动热区、触球次数等23项数据。心理健康评估则通过标准化的SCL-90量表,发现参与足球课程学生的人际敏感因子分下降0.8个标准差。

教学团队开发的过程性评价工具颇具特色。包含每周技术档案、月度成长视频、学期综合报告等模块。其中智能手环采集的心率变异性数据,成功预警3例运动型焦虑倾向,及时调整训练方案。

本案例表明,科学的课程设计能使足球教学效率提升40%以上。建议推广动态评估机制,每学期至少进行3次全面测评。下一步将探索VR技术在战术教学中的应用,通过虚拟场景提升学生的空间感知能力。