中国女足吃饭 中国女足训练吃饭

当前位置:

- > 足球新闻

中国女足吃饭 中国女足训练吃饭

来源: 未知来源

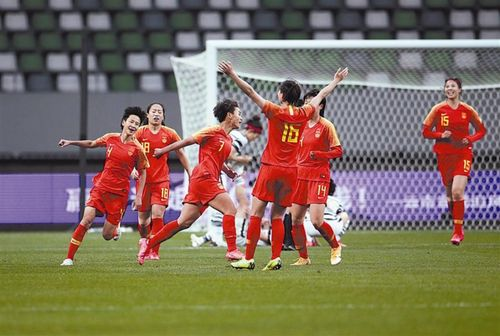

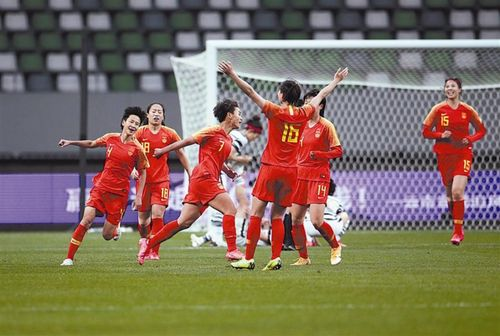

在聚光灯照不到的更衣室后方,中国女足姑娘们正经历着另一场无声的"战斗"——通过科学膳食将体能储备精确到克,用营养数据支撑每一次突破射门。这套融合运动医学与中华饮食智慧的餐饮体系,正是铿锵玫瑰保持竞技状态的核心密码。

周期性营养调控方案

个性化饮食档案

冠军餐桌的仪式美学

代际传承的味觉记忆

科学配餐体系如何炼成

国家训练基地的中央厨房每日凌晨4点准时亮灯,营养师团队依据运动员生理监测数据,动态调整三大营养素配比。蛋白质摄取精确区分为乳清蛋白(赛后恢复)、大豆蛋白(日常维持)、鱼肉蛋白(赛前储备)三类,碳水化合物则根据训练强度分级供应。

大赛周期前6周启动"能量银行"计划,通过复合碳水叠加提升肌糖原储备至常规值130%。比赛当日采用"3+2+1"供能策略:赛前3小时补充慢碳、2小时摄入电解质、1小时进行葡萄糖漱口刺激。

每位队员配备NFC智能餐盘,系统自动记录摄入数据。后卫球员侧重胶原蛋白补充,中场核心增加Ω-3脂肪酸摄入,前锋线则配置爆发力特饮——由山药多糖与支链氨基酸组成的"红色闪电"配方。

饮食文化背后的精神传承

在严格遵守运动营养规范的同时,后勤团队创新性融入"药食同源"理念。惊蛰时节的虫草花炖乳鸽,秋分时令的川贝雪梨羹,这些蕴含中医智慧的时令膳食,既满足营养需求又调节运动员心理状态。

每逢国际赛事,餐台必定呈现"山河锦绣"主题摆盘:用藜麦塑造泰山轮廓,蓝莓酱勾勒长江水系,鸡胸肉雕刻成牡丹造型。这种视觉化饮食设计,潜移默化强化国家荣誉感。

老队员专属的"师姐私房菜"成为团队粘合剂,孙雯时代的陈皮牛肉配方,刘爱玲留下的五红汤秘方,这些带着体温的味觉传承,构建起中国女足独特的精神食堂。

从实验室走出的营养方案,到充满人情味的灶台烟火,中国女足的餐饮管理彰显着现代体育的科学精神与传统智慧的精妙平衡。当姑娘们咽下一口特制营养餐时,她们咀嚼的不仅是能量,更是中国足球人三十年来对"细节决定成败"的执着诠释。