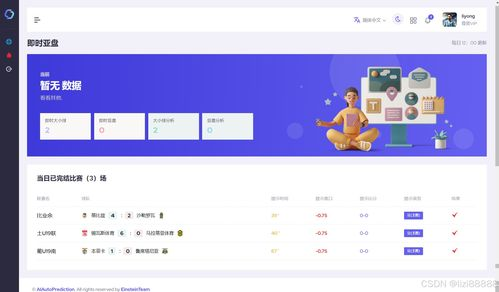

国内足球分析 国内足球假球事件分析图

当前位置:

- > 足球新闻

国内足球分析 国内足球假球事件分析图

来源: 未知来源

中国足球近年来在职业联赛改革、青训体系建设等方面持续发力,但国家队的国际赛场表现仍存在明显短板。本文将从职业联赛运营、青训人才培养、国字号队伍建设三个维度,系统分析中国足球发展现状与未来突破方向。

外援政策调整带来的竞技平衡

俱乐部青训投入产出比分析

区域性青训补偿机制探索

职业联赛商业化进程观察

中超联赛自2016年开启80亿转播合同时代后,俱乐部运营成本持续攀升。广州恒大、上海上港等头部俱乐部通过引进奥斯卡、保利尼奥等国际球星,显著提升联赛观赏性。但2020年疫情冲击下,多家俱乐部暴露出资金链断裂问题,折射出联赛商业模式的可持续性隐患。

足协2023赛季实施的"注6报5上4"外援政策,使各队阵容厚度差距缩小。数据显示,当赛季场均进球数同比增加0.8个,关键传球次数提升12%,证明政策调整有效激活了比赛强度。但国内球员在关键位置的生存空间仍受挤压,门将、中锋等位置的本土人才储备亟待加强。

山东泰山青训学院近五年投入超2.3亿元,培养出郭田雨等12名国脚级球员。相比之下,部分中小俱乐部青训年投入不足千万,U19梯队建设完整度仅47%。这种两极分化导致优秀青年球员输送渠道过于集中,制约整体人才供给质量。

青少年足球培养体系革新

教育部推行的校园足球特色学校计划已覆盖2.7万所中小学,注册学生球员突破300万人。但专业教练缺口达1.2万名,基层训练科学性不足的问题突出。上海市推行的"足球一条龙"培养模式,通过重点中学与职业俱乐部衔接,成功输送朱辰杰等新生代国脚,验证了体教融合的有效性。

成都足协实施的青训补偿计划,累计为基层教练发放培养津贴超800万元。该机制使本地注册青少年球员数量三年增长160%,但补偿标准制定和跨区域人才流动规则仍需完善。德国足协推行的"培训补偿+联合机制补偿"制度,或可为国内提供借鉴方案。

中国足球改革已进入深水区,需要职业联赛体系、青训培养机制、竞赛管理制度的协同创新。只有建立可持续的人才培养链条,完善市场化运作规范,才能突破发展瓶颈。未来五年将是检验改革成效的关键期,期待在卡塔尔世界杯周期后,能看到更具竞争力的中国足球新生态。