中国女足折戟伦敦奥运资格赛,十年征程背后的启示与反思

当前位置:

- > 足球新闻

中国女足折戟伦敦奥运资格赛,十年征程背后的启示与反思

来源: 未知来源

当终场哨声在奥预赛亚洲区阶段响起,中国女足0-1不敌朝鲜队的比分定格在记分牌上。这场失利不仅意味着球队提前两轮失去出线主动权,更宣告着铿锵玫瑰连续第三次冲击奥运会正赛资格未果。从2008年北京奥运会的四强荣耀,到如今屡屡折戟预选赛,中国女足的奥运征程留下了太多值得深思的印记。

奥运资格争夺战的残酷现实

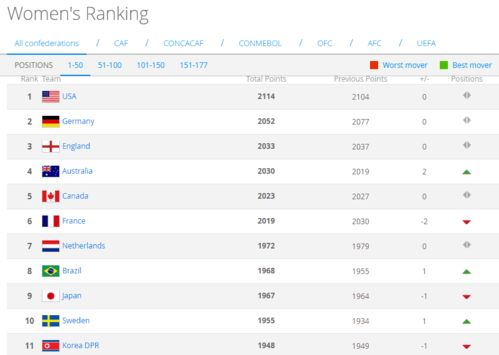

本次奥预赛亚洲区最终阶段的赛制堪称"死亡之组",中日朝澳四支世界排名前十的球队同组厮杀。中国女足首战1-2遭朝鲜队逆转,次轮3-0战胜泰国队后,末轮必须战胜韩国队才能保留晋级希望。这种"赢或回家"的极端压力下,球队暴露出关键战心理素质不足的短板。据国际足联数据显示,中国女足近十年对阵世界前十球队的胜率不足30%,这直接反映了与世界强队的实力鸿沟。

青训体系断层引发人才危机

现役国脚王霜曾在采访中坦言:"我们这批球员可能是一代接受系统青训的。"统计显示,全国常年参与女足青训的适龄球员不足5000人,这个数字仅是日本的三分之一。对比2015年世界杯亚军阵容平均年龄23.6岁,如今主力框架已超过27岁,年轻球员成长速度明显滞后。更令人担忧的是,基层教练团队中持有亚足联B级证书的教练员占比不足15%,严重制约着人才培养质量。

职业联赛发展遇瓶颈

中国女超联赛虽已实现职业化改革,但上赛季场均观众仅1523人,转播收入更是微乎其微。反观英超女足联赛,2022-23赛季场均上座率达到创纪录的5925人。这种商业化程度的差距直接导致俱乐部造血功能不足,球队运营高度依赖企业赞助。当欧洲豪门如阿森纳、巴萨持续加大女足投入时,我们的俱乐部却频繁出现欠薪、解散等乱象。

技术革新浪潮下的战术困局

现代女足正经历技战术革命,2023年世界杯冠军西班牙队场均传球成功率高达87%,而中国女足在奥预赛该项数据仅为72%。高强度压迫打法对球员的体能和默契度提出更高要求,但我们的训练监测数据显示,国脚们在冲刺距离、高强度跑动等关键指标上,与欧洲球员存在15%-20%的差距。这种全方位的落后,在关键赛事中往往被无限放大。

从1996年亚特兰大奥运会银牌到如今的连续三届缺席,中国女足的兴衰轨迹折射出整个足球体系的结构性问题。当日本通过校园足球培养出12万注册女球员,当澳大利亚凭借归化政策快速提升实力,我们更需要系统性改革而非急功近利的豪赌。奥运资格赛的出局不是终点,而是重建道路的起点——唯有夯实青训根基、完善联赛体系、拥抱技术革新,才能让铿锵玫瑰真正重绽芳华。