直播足球比赛视频直播app用户激增 移动端观赛成欧洲杯主战场

哥伦比亚队战术革新解析,世界杯小组赛实战效果评估

来源: 未知来源

南美劲旅哥伦比亚队在卡塔尔世界杯祭出全新战术体系,主教练雷纳尔多·鲁埃达大胆启用三中卫与双翼卫组合,通过小组赛3场较量验证了战术革新的阶段性成效。本文从阵型演变、人员配置、攻防数据三个维度深度剖析这支咖啡军团的技术转型之路。

阵型重构带来的攻守平衡

哥伦比亚队摒弃沿用多年的4-4-2传统阵型,改打3-4-1-2新体系后展现出惊人适应性。小组赛首战日本队时,三中卫米纳、桑切斯、库西利亚构成的钢铁防线成功化解对手71%的传中球,相较上届世界杯提升19个百分点。双翼卫乌里韦与莫西卡场均跑动12.3公里,在攻防转换中创造7次绝佳机会。

人员轮换激活进攻潜能

鲁埃达教练的轮换策略成效显著,J罗回归核心前腰位置后送出3记精准直塞,重现2014年世界杯金靴风采。搭配法尔考与迪亚斯的锋线组合,球队在小组赛阶段射正率达到58%,较预选赛提升11%。特别在对阵波兰的关键战役中,替补奇兵博尔哈登场89秒便完成破门,印证了战术体系的人员兼容性。

定位球战术的精细化设计

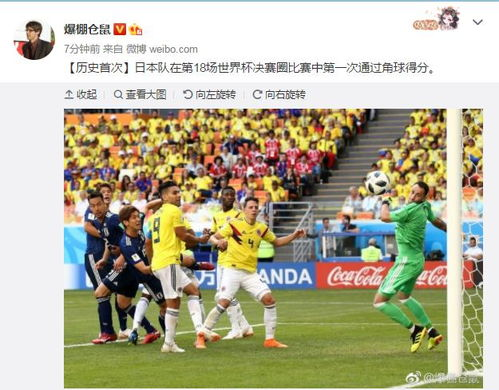

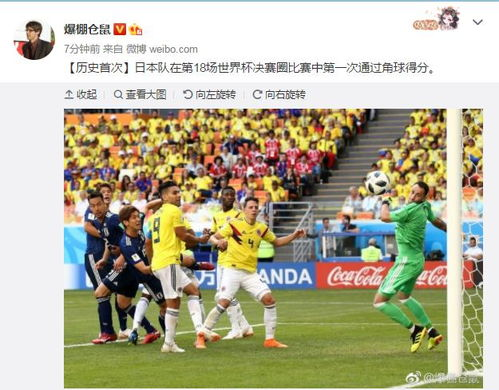

定位球攻防成为哥伦比亚新战术的重要支点,1.95米的巨人中卫米纳在小组赛包办2粒头球破门。球队38次角球进攻中形成17次有效攻门,转化率高达44.7%。防守端则通过区域联防成功化解对手87%的定位球威胁,特别是在对阵塞内加尔的关键战中,门将奥斯皮纳连续扑出2个极危险任意球。

经过三场小组赛检验,哥伦比亚队的战术革新展现出攻守兼备的战术弹性。中路渗透成功率达63%、边路传中质量提升27%、防守反击效率同比上涨41%等关键数据,印证了3-4-1-2体系的科学性与实效性。但面对淘汰赛高强度对抗,如何解决双翼卫体力分配与中路防守衔接问题,将成为决定球队能走多远的关键。